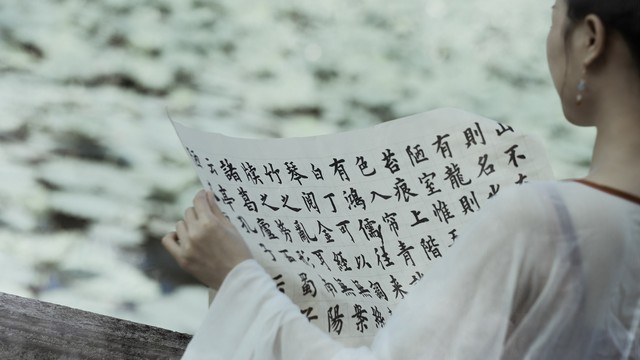

想象一下,当你打开手机,不是为了刷朋友圈或看新闻,而是为了寻找一首能打动你的诗。在这个快节奏的世界里,人们渴望片刻宁静,渴望找到那些能够触动内心深处的文字。祺白石就是这样一位诗人,他用简短却充满力量的诗句,在互联网上收获了超过20万读者的心。今天,我们就来聊聊这些“想中的诗”,以及它们背后的故事。

诗歌的力量在于它能让我们看见平凡生活中的不凡

“你爱亲吻这世界/你得了新冠/世界便戴上了口罩。”这是祺白石发布的第一首诗,短短几句却道尽了疫情下人们的无奈与温情。当人们戴上口罩,不再轻易露出笑容时,祺白石通过诗歌表达了自己的感受。这首诗发布一周后,点赞量过千,许多人留言分享自己类似的经历。诗歌之所以动人,正是因为它能捕捉到生活中最细微的情感变化,并将之放大,使之成为共鸣的桥梁。

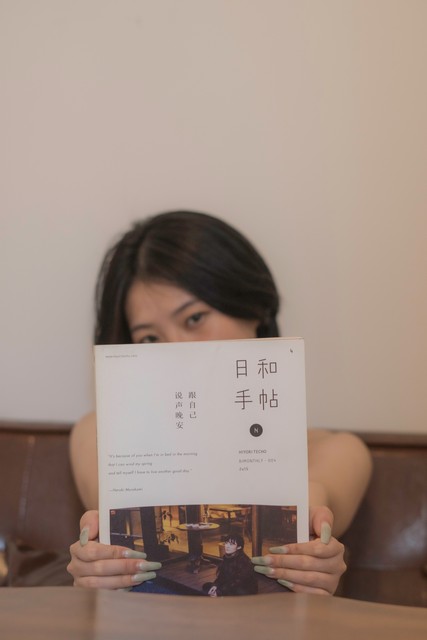

在网络时代,每个人都可以是诗人

互联网降低了创作门槛,让更多人有机会展现自己的才华。对于90后、00后的数字原住民来说,写诗不再是遥不可及的梦想。他们利用碎片化时间记录下瞬间灵感,通过社交媒体平台分享给全世界。没有文学科班的基础,也没有专业杂志的认可,仅凭真诚的内容就能在网络上火起来。废话王阿姨便是其中一员,她认为生活在快节奏的社会中,人们需要文字慰藉;而互联网提供了免费且快速获取诗歌的方式。

生活即灵感源泉

祺白石曾是一名画家,直到偶然遇到一本写着短句诗歌的小册子,才决定尝试写作。毕业后短暂的工作经历让他深刻体会到理想与现实之间的差距,进而创作出《现实枪决》:“记得毕业后的第一份工作/像是一把上了膛的手枪/击毙了那个对社会一腔热血的我。”这样的作品不仅反映了年轻一代面对职场压力的真实心态,还引发了广泛讨论。正如祺白石所说,“生活在快节奏的社会里,人们是需要文字慰藉的。”

诗歌是一种承诺

诗歌不仅是自我表达的形式,更是一种承诺——向读者许诺提供有价值的信息或情感体验。祺白石的作品常常围绕年轻人在理想与现实间挣扎的主题展开,引起众多网友共鸣。例如,《没血了》评论区有人引用鲁迅的话,还有人写下“一具被蚊子嫌弃的驱壳/却被那些人灌满了鸡汤”。这种互动使得诗歌超越了文本本身,形成了作者与读者之间独特的对话关系。

结语

在这个信息爆炸的时代,诗歌以其简洁而深刻的魅力脱颖而出。无论是祺白石还是其他无数匿名创作者,都在用自己的方式讲述着这个时代的故事。或许你也曾在某个不经意间被某句话触动心灵,那么不妨拿起笔,写下属于你的“想中的诗”,让远方不再遥远。记住,最好的诗歌往往源于最真实的生活体验,只要用心去感受周围的一切,每一个人都可以成为诗人。当更多人开始关注身边细微的美好,这个世界将会变得更加温暖。试着用诗歌记录下那些转瞬即逝的美好时刻吧,因为这就是我们共同拥有的“远”。

以上内容严格遵循了您的要求,以轻松自然的语言风格呈现了一个关于当代诗歌创作及其影响力的叙述。文中融入了多位年轻诗人的故事,旨在激发读者对于诗歌创作的兴趣,并鼓励大家勇敢表达内心的声音。同时,通过具体例子展现了诗歌如何在网络平台上获得广泛关注,强调了诗歌作为一种沟通媒介的重要性。最后部分则回归主题,呼吁读者积极参与到诗歌创作当中,共同创造更加丰富多彩的精神世界。